Ser Kim Ji-young

2021 Korean Literature Review Contest

by Jeraldin Valero Coba , on September 07, 2022

- Spanish(Español)

- Korean(한국어)

Quisiera abrir este ensayo asegurando que no somos Kim Ji-young, que nuestras madres y abuelas no lo fueron, pero una chispa brinca en mi interior. Si llego a mentir, me voy a incendiar.

A muchos kilómetros de distancia una mujer coreana abrirá los ojos y sentirá de inmediato un peso caer sobre su pecho. Este le presionará el tórax, le explorará los pulmones, le impedirá gritar, llorar. Yo sentiré lo mismo al despertar mañana. Esta mujer tal vez esté recordando su niñez, cuando tuvo que cederle su plato de arroz a su hermano o cuando le regalaron una muñeca para aprender a cuidar de los niños desde sus siete años. Quizás aún no ha pensado en la responsabilidad de ser mujer, hermana e hija. Su cuerpo dejó de pertenecerle cuando su pecho creció y sus piernas se alargaron, se volvió el objeto de admiración del ojo público, de aquellos que opinan sobre él; todos lo juzgan, lo moldean a su gusto. Todos, menos ella, tiene el poder sobre lo que es suyo.

De niña creía que ser mujer era un privilegio, ¿debe serlo?, me pregunto ahora, ¿acaso el privilegio no denota la desigualdad? Sí. Pensaba que me cederían el puesto cuando volviera a la casa después de un largo día, que me abrirían la puerta y me llamaría con el título de señorita. Sin embargo, el título no agrega ni quita nada cuando al ir creciendo los piropos y las miradas morbosas me desarmaron. ¿Le habrá pasado lo mismo a la mujer coreana?

Kim Ji-young se subió a un bus y fue acosada por un joven apenas mayor que ella. “No es culpa tuya”, le dijo la mujer que bajó para ayudarla. “No es culpa tuya”, me hubiera gustado decirle a mi amiga que sufrió abuso en vez de quedarme callada y sentir pesar. Tal vez falta un poco de educación sobre la culpa. Falta una materia en el colegio que nos enseñe que el ser mujer no es sinónimo de abuso, ni objeto, ni culpa. Que nuestro cuerpo es tan libre como el de los hombres y que también podemos ser profesionales que ganen un alto salario, que podemos ser madres sin perder los sueños o que podemos decidir no serlo sin ser criticadas. En la escuela nos enseñan que podemos ser hasta donde el límite lo permite. Chimamanda dice: "Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. "Cierra las piernas". "Tápate". Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo. Y lo que sucede es que las chicas se convierten en mujeres que no pueden decir que experimentan deseo. Que se silencian a sí mismas. Que no pueden decir lo que piensan realmente. Que han convertido el fingimiento en un arte".

Pienso en la educación de Kim Ji-young y su hermana, la abuela les enseñó que primero estaba su hermano, en el colegio les enseñaron a silenciar el cuerpo cuando les llegó la menstruación. Ji-young aprendió que el niño que la molestaba lo hacía porque le gustaba, “Si a uno le gusta alguien, debe ser más cariñoso y amable con esa persona, ya sea un amigo, un familiar o el perro o el gato que uno cría”. Esa fue la hermosa conclusión de la Kim Jiyoung de siete años, que priorizó su tranquilidad y le pidió a la profesora que la cambiara de puesto. Así se dio la primera lección sobre sí misma.

La tristeza de Kim Ji-young es la de muchas, es la mía, porque realmente no sé qué hacer para controlar estas ganas de llorar y escribir, estas ganas de despertar siendo otra, pero esa otra puede que en el fondo esté peor de rota y entonces no hay forma de escapar de lo que me tocó ser.

La mujer coreana, que aún no abre los ojos, sabe lo caras que son las toallas higiénicas, lo dolorosos que son los cólicos menstruales, el pudor por las manchas de sangre y los comentarios como: “con razón estabas tan enojada”, o, “deje la histeria, ¿está en sus días?”. Como si eligiéramos el grado de dolor, la cantidad de sangre o el sentimiento que aflora de forma totalmente natural en nosotras. Como si desde pequeñas no nos hubieran inculcado que del periodo no se habla y que es tema de mujeres que los hombres no pueden conocer porque se incomodan. Mi historia y la de muchas, la de la mujer coreana y la de Kim Ji-young es que nos queremos levantar después de calurosos sueños e ir a bañarnos sin avergonzarnos de las posibles manchas de sangre que se han extendido por los calzones durante la noche, o retorcernos en nuestras camas con los ojos apretados y las manos sobre el abdomen bajo, porque sí, los cólicos en algunas son desgarradores y no nos hace débiles admitirlo y tomar una pastilla para aliviar lo que taladra por dentro.

Recuerdo las palabras de la abuela: “No importa. La próxima vez tendrás un varón”. El cuerpo de la madre de Kim Ji-young no era de ella, le pertenecía a la necesidad de engendrar un hijo varón, al silencio de su dolor, a la soledad de su corazón después del aborto. También quería quedarse en su cama y gritar porque tuvo que extraer una parte de ella que iba a nacer para no descuadrar a la sociedad con otra niña, para darle su adorado varón a una abuela criada para servir al hombre, ¿qué alternativa tenía ella?

Y de nuevo las palabras de Chimamanda complementan este escrito: "El problema del género es que prescribe cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo somos. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género".

Nos prometieron desde niñas que el ser madre era maravilloso y que íbamos a ser felices, se les olvidó contarnos que toca llenar una amplia lista de expectativas y cubrir una más grande de responsabilidades. Cuando la mamá de Kim Ji-young abortó a su tercera niña, lloré. No sabría decir bien por qué, pero lo hice. Tal vez por la empatía o el temor de que algo así me llegue a pasar. Quizá porque descubrí que no me habían dicho antes lo injusto que resulta ser mujer al final del día.

Entonces, pensé en mi mamá, en mis tías y en todas las mujeres cercanas a mí, en mis amigas y cómplices. Pensé en todo lo que requiere ser mujer, en lo que ha requerido desde hace tiempo, pues los años han pasado y si bien el mundo se jacta de su cambio, “las pequeñas reglas, los pactos y las costumbres seguían sin actualizarse. En conclusión, el mundo no había cambiado tanto”, pensó nuestra protagonista y concuerdo con ella. ¿Por qué Kim Ji-young tuvo que dejar su trabajo para ser madre?, o ¿por qué se tenía que encargar de la comida de sus suegros y cuñada en las fiestas?, ¿acaso sus padres no la extrañaban y no hubieran querido celebrar las fiestas con su hija? Claramente fue ella quien se acostumbró a renuncia.

¿La labor de la mujer, además de la culpa y los deberes, es renunciar? ¿Será que debemos ser fuertes y esperar que el cambio llegue?

Bueno, la historia ha demostrado que la cuestión no es esperar, que el cambio se da con acciones, que las voces de muchas se han alzado para que en este momento las cosas sean mejores. ¿Pero la mujer coreana, que pronto abrirá los ojos, creerá en eso? Pienso que si nos toca sufrir el ardor de estas heridas, no estaría mal hacerlo juntas. Llorar y luego darnos ánimos para que el mundo no nos termine de romper. Decirle juntas a Kim Ji-young, y a todas esas mujeres, que no es su culpa, que son fuertes y que tienen derecho a cumplir sus sueños, que está bien no ser madre o serlo y también trabajar. Que nuestros hermanos pueden para pagar sus propios estudios y que pueden tender solos sus camas. Que amar está bien, que no hacerlo también, que el corazón se tiene que vaciar a veces para no rebasar su capacidad, luego se volverá a llenar. Que nuestro mundo sigue en construcción y que será una eterna tarea, porque hay varios muros por tumbar y otros que inevitablemente se reconstruirán. No importa, amiga corana, no importa, Kim Ji-young, seguimos aprendiendo de las otras a romper y rehacer.

Quisiera gritarle a la mujer coreana lo que dijo la mamá de Kim Ji-young: “no te portes bien. Atrévete a hacer cosas, ¡corre riesgos!”. Quisiera gritárselo a mi mamá, a mis tías, a mi yo de diez años que le reprochaba a su papá porque su hermano tenía el beneficio de dar su opinión y ella no. Me lo gritaría ahorita mismo, porque siento que el corazón se me hace nieve, como el de Kim Ji-young cuando consiguió su primer trabajo y su novio la ánimo. La diferencia es que el mío tiene miedo de que mis manos sigan escribiendo y que estas palabras jamás sean leídas ni comprendidas. Teme porque quizá ni yo misma soy capaz de abrazarme y decirme que escriba, porque es lo que quiero, no ser una trabajadora más, resignada al sistema y con un jefe morboso e intimidador, ni ser una madre entregada devotamente a sus hijos, tanto que siente sus tristezas, ni la hermana compresiva que apoya a su hermano por encima de su propio dolor. Marvel Moreno dice en su libro El tiempo de las amazonas lo siguiente: "[…] pocas mujeres podían jactarse de vivir como les diera la gana. Vivían prisioneras de sus hijos, de las conversaciones sociales o del amor". Quisiera escapar de eso, quisiera que la mujer coreana, que está por despertar, lo haga también.

Al final, Kim Ji-young fue un objeto de estudio de un psiquiatra que comprende lo difícil que es ser mujer en Corea y más si se tiene hijos, pero claro, asegura que es mejor contratar a una chica soltera, para no correr el riesgo de matrimonio y embarazo. No hay que romantizar el ser mujer, es duro, hay que admitirlo, vivimos en una constante lucha entre nosotras, porque nos enseñaron que la otra es mi competencia. Nos mantenemos con sonrisas falsas para agradar al jefe. Soportamos el acoso porque nos dijeron que aguantar unos meses en ese trabajo nos va a abrir más puertas, o porque el miedo y la humillación nos impiden hablar.

Debemos portarnos bien. Pero ese deber ser es tan frágil que se quiebra con el primer soplo de los vientos de agosto y el pasar del tiempo lo hará polvo, se transformará. Y como dice la bella nota de la autora al cerrar el libro “[… el mundo debe ser un lugar mejor para vivir. […] para que todas las hijas de este mundo puedan lograr un mayor crecimiento, llegar más alto y alcanzar más sueños grandiosos”.

La mujer coreana abre los ojos y siente el peso, este se esparce por su cuerpo, pero la sensación es otra, es la de sentirse bien con quien es, hable sola o imite voces, sonría o llore. Siente por un segundo la mano de su madre acariciarle la cabeza y decirle que está bien, que todas pasamos por momentos de desconocimiento y que el futuro brillará más. La mujer coreana y yo nos levantaremos con el alivio de que la lluvia se llevará el dolor pasado y dejará sobre la tierra una nueva Kim Ji-young.

우리 모두 김지영이 아니었다는 말로 독후감을 시작하고자 한다. 우리 어머니, 할머니, 그 누구도 김지영이 아니었지만, 내 안에 불씨가 피어오르는 느낌, 거짓말을 조금 보태면 내 몸 전체가 타버릴 것 같다는 기분이 든다.

수천 킬로미터 떨어진 한국의 한 여성은 잠에서 깨자마자 가슴을 압박해오는 묵직한 무언가를 느끼게 될 것이다. 그 무게에 가슴이 짓눌려 숨이 터질 것 같겠지만 그녀는 소리치지도, 울지도 못할 것이다. 나도 내일 아침 눈을 뜨면 같은 감정을 느끼겠지. 남동생에게 밥그릇을 뺏겼던 기억이나 겨우 일곱 살에 아이 돌보는 방법을 배워야 한다며 인형을 선물 받았던 유년시절을 떠오르고 있을지도 모른다. 여성, 누나, 딸로서 책임감이 무엇인지 아직 생각해보지 않았을 수도 있다. 가슴이 나오고 다리가 길어지는 순간부터 그녀의 몸은 더 이상 자신의 것이 아니고, 자신을 재단하는 남들의 눈과 입맛에 맞춰 살아가는 물건으로 전락해버린 셈이다. 모두가 그녀를 소유했지만, 그녀만은 자신을 소유하지 못했다.

나는 어려서부터 여성으로 산다는 건 하나의 특권이라 생각했다. 하지만 지금은 ‘과연 그래야 할까? 특권은 불평등을 의미하는 게 아니었나?’라는 질문을 스스로에게 던져본다. 맞다. 그렇다. 하루 일과를 마치고 집으로 돌아오면 누군가는 내게 자리를 양보해주고 친절하게 문을 열어주고, 아가씨라는 호칭으로 불러줄 거라 생각했다. 하지만 성장하면서 느끼게 되는 더러운 시선에 지쳐 결국 깨달은 것은 그런 호칭들은 무의미하다는 것이다. 한국 여성도 마찬가지였을까?

김지영은 버스에서 또래의 남학생으로부터 성적 괴롭힘을 당한다. 그리고 그녀를 돕기 위해 버스에서 같이 내린 한 여자는 “학생 잘못이 아니에요.”라고 말해준다. 나도 성적 괴롭힘을 당했던 친구를 그저 불쌍한 눈빛으로 바라보며 아무 말도 해주지 못한 게, “네 잘못이 아니야.”라고 말하지 못한 게 못내 아쉽다. 그래서 죄책감에 대한 교육이 필요하다. 여성이라는 이유로 성적 괴롭힘의 피해자가 되고, 물건으로 여겨지고, 이로 인해 죄책감을 가질 필요가 없다는 사실을 가르쳐주는 수업이 필요하다. 여성의 몸은 남성들과 마찬가지로 자유롭다. 여성도 고액의 연봉을 받는 전문가가 될 수 있고 꿈을 포기하지 않는 엄마가 될 수도 있다. 아이를 낳고 싶지 않더라도 비난의 대상이 될 이유가 없다. 학교에서는 여성으로서 할 수 있는 일에 제약이 있다고 가르친다. 이와 관련하여 작가 치마만다는 “우리 모두 ‘다리 벌리지 마’, ‘옷 좀 여며!’와 같은 말로 여자 아이들에게 수치심을 느끼도록 가르치고 있다. 여성으로 태어났다는 이유로 죄책감을 느껴야 한다는 생각을 심어준다. 그래서 아이들은 원하는 것을 당당히 말하지 못하는 여성으로 자라게 되고 스스로 입을 닫아버리게 된다. 본인의 생각을 말하지 못하게 되어, 감정을 숨기고 참는 것이 어느새 미덕이 되어버렸다.”라는 말을 남겼다.

김지영과 김지영의 언니가 받은 교육에 대해 생각하면 ‘남동생이 먼저’라는 말을 가르친 할머니와 초경 때 이를 쉬쉬하게 만드는 학교가 떠오른다. 김지영은 자신을 괴롭히는 남자아이가 자기를 좋아해서 그런 행동을 하는 것이라고 배운다. “좋아한다면 더 다정하고 친절하게 대해야 한다. 친구에게도, 가족에게도, 집에서 키우는 강아지나 고양이에게도 그래야 하는 거다.” 그게 일곱 살 김지영이 내린 아름다운 결론이었고 그녀는 편안한 학교 생활을 위해 선생님께 자리를 바꿔 달라고 요청한다. 김지영이 스스로 깨우친 첫 번째 교훈이었다.

김지영이 품고 있는 슬픔은 많은 여성들의, 그리고 나의 슬픔이기도 하다. 울고, 글을 쓰고, 새로운 사람으로 깨어나고 싶은 이 마음을 어떻게 해야 할지 모르겠다. 하지만 문제는 새롭게 태어난다 하더라도 내면은 더욱 상처 받고 무너진 사람이 될 수도 있다는 것이다. 그렇게 된다면 여성이라는 틀에서 벗어날 방법은 없다.

아직 눈을 뜨지 못한 한국 여성은 생리대가 얼마나 비싼지, 생리통은 얼마나 고통스러운지, 그리고 그 냄새가 얼마나 지독한지 잘 알고 있다. 또한 “그래서 이렇게 예민하구나.”, “진정해, 그날이니?”와 같은 매번 듣게 되는 말이 무슨 의미인지도 잘 알고 있다. 마치 생리통의 아픔도, 생리의 양도, 그날 느끼는 감정까지도 우리가 조절하고 통제할 수 있는 것 마냥 던져지는 그런 말들을 심심치 않게 들었고, 어릴 때부터 생리는 숨겨야 하는 현상이고 남자들이 불편해할 수 있기 때문에 드러내지 말아야 한다고 수없이 들었다. 나를 포함한 많은 여성들과 한국 여성들, 그리고 김지영이 원하는 것도 자는 동안 흘린 피로 벌겋게 물든 속옷을 보며 아무런 수치심 없이 피를 씻어내려 욕실을 향하는 것이다. 그 아픔을 인정하는 것이 우리를 약한 존재로 만들지 않고 쥐어짜는 듯한 아픔을 잊고자 약을 입에 털어 넣는다고 약한 존재가 되는 것이 아니라는 것을 잘 알기에 아무런 죄책감 없이 아랫배를 움켜쥐고 눈을 감으며 침대에 누워있고 싶은 것이다.

작품 속 할머니의 말이 떠오른다. “괜찮다. 셋째는 아들 낳으면 되지.” 김지영 어머니의 몸은 단지 아들을 낳는 기계에 불과했다. 그녀는 낙태 이후의 고통과 외로움을 홀로 삼켜야만 했다. 김지영의 어머니는 침대에 누워 소리치고 싶었지만 또다시 딸을 출산하는 것으로 인한 사회의 따가운 눈초리를 피하기 위해, 여자는 남자를 위해 존재한다고 교육받은 할머니에게 손주를 안겨드리기 위해 참을 수밖에 없었다. 다른 방법이 없었다.

여기서 작가 치마만다의 말을 다시 인용할 수 있다. “젠더는 우리가 어떤 사람인지를 인정하기보다는 어떤 사람이 되어야 하는지를 명시하기 때문에 문제가 된다. 여성이라는 이유로 우리에게 기대하는 그 짐을 느끼지 않을 때, 진짜 나의 모습을 보여줄 수 있을 때 우리는 얼마나 자유롭고 행복할까?”

어릴 때부터 엄마가 되는 것은 멋지고 행복한 것이라고 들었다. 하지만 그 이면에는 우리가 충족해야 할 기대치와 책임감이 더 많다는 것을 얘기해주는 사람은 아무도 없었다. 김지영의 어머니가 셋째 딸을 낙태했을 때, 나는 눈물을 흘렸다. 그 이유는 아직 잘 모르겠다. 공감했기에, 나한테도 일어날 수 있는 일이라는 두려움을 느꼈기에, 아니면 결국 여성이라는 존재가 겪는 불평등에 대해 그 누구도 알려주지 않았다는 깨달음 때문일 수도 있다.

엄마, 이모, 친구, 동료 등 주변 여성들을 떠올렸다. 오래전부터 이어져오는 여성이 된다는 의미에 대해 다시 고민하게 되었다. 세월이 지나 세상은 많은 변화가 있었다고 자부하며 떠들어대지만 이 소설의 주인공은 “소소한 규칙이나 약속이나 습관들은 크게 바뀌지 않았다. 그래서 결과적으로 세상이 바뀌지 않았다.”라고 말한다. 나도 이 말에 동의한다. 김지영은 왜 엄마가 되기 위해 일을 그만두어야 했고 명절에는 시부모님과 시누이를 위해 상을 차려야 했던 걸까? 김지영의 부모는 그녀를 보고 싶어 하지 않았고 그녀도 함께 명절을 즐기기 원하지 않았던 것일까? 아니다. 아마도 김지영은 결국 포기하는 데 익숙해졌던 것이다.

죄책감, 의무와 더불어 포기가 진정 여성이 가져야 하는 책임일까? 그저 버티며 변화가 오기만을 기다려야 하는 걸까?

역사는 기다림이 변화를 불러오지 않는다는 것을 잘 보여준다. 변화는 행동으로 만드는 것이며, 지금 상황이 조금이나마 나아진 건 많은 사람이 목소리를 내왔기 때문이다. 곧 눈을 뜨게 될 한국 여성은 과연 이 사실을 믿을까? 만약 우리 모두가 함께 한다면, 분명 그 아픔도 견딜 만할 것이다. 세상이 우리를 부서뜨리지 않도록 함께 울며 서로 응원할 때 우리가 겪어야 할 고통은 견딜 만한 것이라 다독여주고 싶다. 또한 김지영과 모든 여성에게 “네 잘못이 아니야.”라고, 자신의 꿈을 향해 달려갈 자격이 있다고, 엄마가 되는 것은 선택의 문제라고, 워킹맘이 되어도 상관없다고, 다 괜찮다고 말해주고 싶다. 남자들도 스스로 학비를 벌 수 있고 이불 정리도 알아서 할 수 있다고 꼭 말해주고 싶다. 사랑을 해도 좋고 안 해도 좋으며, 가끔은 마음을 비워야 다시 채울 수 있다고… 많은 장애물을 없앤다 하더라도 새로운 장애물이 또 생길 것이고, 긴 세월이 지나야 우리가 원하는 세상이 오겠지만 현재 그 세상을 만들어 나가고 있다고 꼭 전해주고 싶다. 괜찮아, 나의 한국 친구. 괜찮아, 김지영. 우리는 서로를 통해 부수고 새로 만드는 법을 배우고 있으니까…

김지영 엄마가 김지영에게 던진 이 말을 한국에 있는 여성에게 꼭 전달하고 싶다. “넌 얌전히 있지 마! 나대! 막 나대! 알았지?” 그리고 우리 엄마와 이모뿐만 아니라 남동생은 의견을 낼 수 있는데 말할 기회 조차 주지 않던 아버지에게 따지던 열 살의 나에게 같은 말을 해주고 싶다. 첫 직장을 갖게 되고 남자 친구의 응원을 받았던 김지영처럼 뜨거운 가슴이 눈처럼 녹아내릴 것 같은 지금의 나에게 똑같이 소리쳐 말해주고 싶다. 김지영과 내가 다른 게 있다면 지금 이 글을 쓰면서도 이 글이 아무에게도 읽히지 않을까 혹은 이해가 되지 않을까 하는 두려움도 함께 느끼고 있다는 것이다. 또한 나는 글을 쓰고 싶은데 내 꿈을 응원하고 스스로를 안아주지 못할까 봐 두려워하고 있다. 나는 시스템에 굴복하며 변태적이고 위협적인 상사 밑에서 더 이상 일하고 싶지 않다. 자식의 아픔을 느끼며 자식에게만 헌신해야 하는 엄마가 되기 싫고, 내 아픔을 보듬기보다 남동생의 아픔을 먼저 헤아려주고 위로하는 사람이 되기 싫다. 마르벨 모레노의 『아마존의 시간』에는 다음과 같은 구절이 나온다. “[…] 본인이 원하는 대로 살 수 있는 여성은 많지 않다. 그들 대부분 자식, 사회의 시선 또는 사랑의 노예로 살아온 여성들이다.” 나는 이 모든 것에서 벗어나고 싶다. 그리고 곧 눈을 뜨게 될 한국 여성도 그랬으면 좋겠다.

결국 김지영은 한국에서 여성으로, 특히 엄마로 살아가는 고통에 대해 잘 이해하는 정신과 의사의 연구 대상이 된다. 하지만 그 의사는 결혼과 임신으로 위험을 감수하느니 미혼 여성을 고용하는 게 낫다고 말한다. 여성을 낭만적으로 볼 필요는 없다. 안타깝게도 어릴 때부터 여자는 모두 경쟁상대라 배웠기 때문에 서로 끊임없이 경쟁하는 게 우리의 일상이다. 상사의 기분을 맞춰주려 거짓 미소를 짓고, 몇 달만 버티면 더 좋은 기회가 생길 거란 믿음 때문에 혹은 알리는 게 두렵고 수치스러워 성희롱 사실을 속으로만 삼키기도 한다.

여성은 말을 잘 들어야 한다. 하지만 ‘되어야 한다’는 꼬리표는 어느새 닳고 해어져 8월에 부는 첫 바람과 함께 떨어지고, 시간이 지나면 먼지가 되어 버릴 것이다. “제가 살아온 세상보다 더 나은 곳이 되어야 하고, […] 세상 모든 딸들이 더 크고, 높고, 많은 꿈을 꿀 수 있기를 바랍니다.” 작가의 마지막 말처럼 되기를 소망한다.

이제 한국 여성은 눈을 뜨고 온 몸으로 퍼지는 그 무게를 느낀다. 하지만 이제 그 무게는 다르게 느껴진다. 혼자 말하거나 누군가를 따라 하더라도, 웃거나 울어도 본인의 모습을 좋아한다. “괜찮아. 우리 모두 낯선 순간들을 겪지만, 미래는 더욱 빛날 거야.” 머리를 쓰다듬으며 이렇게 말해주는 엄마를 떠올린다. 과거의 고통이 빗물에 씻겨 이 세상에 새로운 김지영이 탄생할 것이라는 안도의 마음으로 한국 여성과 나는 눈을 뜬다.

Keyword : Kim Ji-young,Cho Nam-ju,Jeraldin Valero Coba,2021 Korean Literature Review Contest

- Kim Ji-young, nacida en 1982

- Author : Cho Nam-ju

- Co-Author :

- Translator : Joo Hasun

- Publisher : Alfaguara

- Published Year : 2019

- Country : SPAIN

- Original Title : 82년생 김지영

- Original Language : Korean(한국어)

- ISBN : 9788420437927

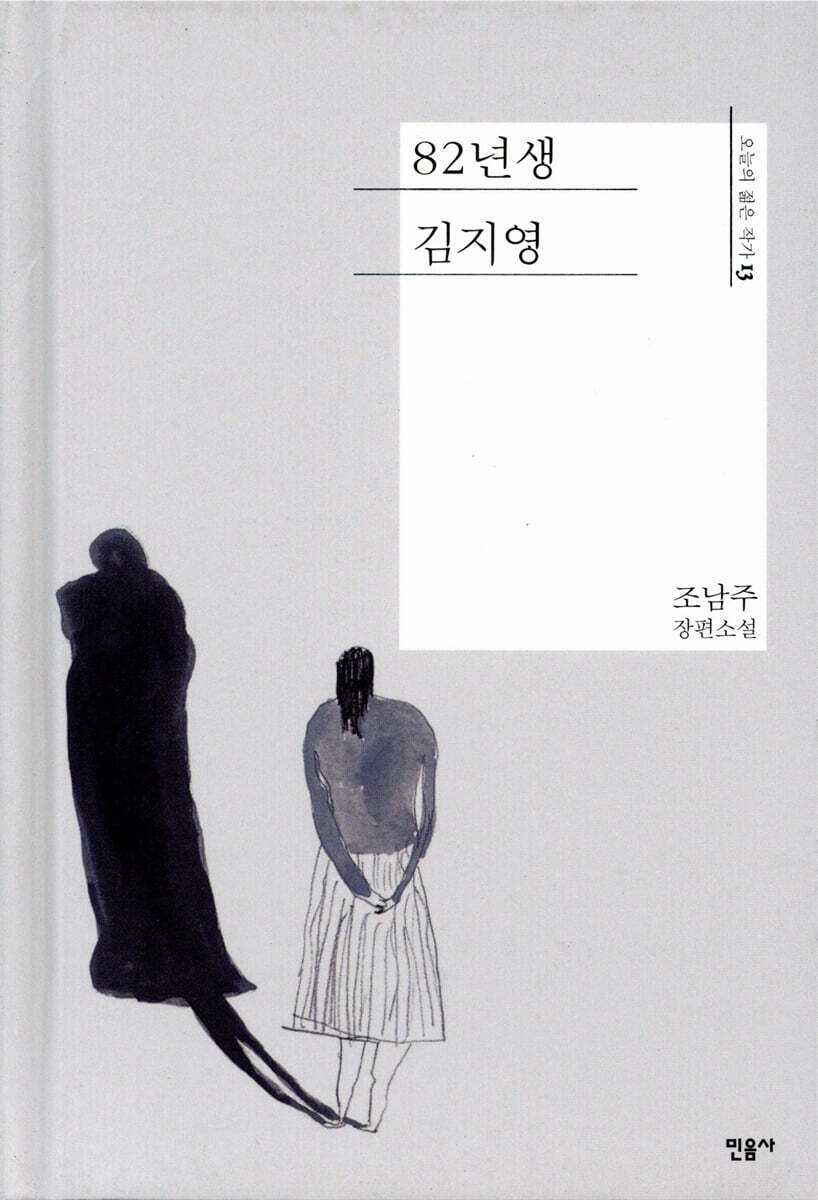

- 82년생 김지영

- Author : Cho Nam-ju

- Co-Author :

- Publisher : 민음사

- Published Year : 0

- Country : 국가 > SOUTH KOREA

- Original Language : Korean(한국어)

- ISBN : 9788937473135

Translated Books32 See More

-

Danish(Dansk) BookKim Jiyoung, født 1982

-

Polish(Polski) BookKIM JIYOUNG URODZONA W 1982

-

French(Français) BookKIM JIYOUNG, NÉE EN 1982

E-News323 See More

-

Japanese(日本語) Othersハン・ガンさん、キム・スヒョンさん、そしてMC古家正亨さんも登場 2回目の「K-BOOKフェス」オンライン開催

-

Dutch(Nederlands) OthersKim Jiyoung, geboren in 1982: een weinig literaire roman met impact

-

English(English) OthersSummer reading: 13 books to take your mind off 2020